Cuando pensamos en la festividad de Nuestra Señora del Carmen, por lo general, pensamos en una festividad netamente marinera y, aunque ciertamente es así, no hay que olvidar que también el día del Carmen se celebra en localidades de la montaña; por ejemplo, en la Villa asturiana de Cangas de Narcea.

En general, para los que nacimos en la montaña -supongo que para los demás también-, y, en particular, para aquellos que ya hemos doblado el cabo de los 70, cuando llega el mes de julio hay dos acontecimientos que nos retrotraen a tiempos pretéritos: el olor a la hierba recién segada y las romerías de antaño en los pueblos. Para mí, el día del Carmen, año tras año, me hace revivir dos etapas de mi vida -bien diferentes, por cierto, pero ambas inolvidables-: la de mi adolescencia y la de mi época de marino.

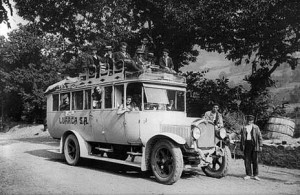

Recuerdo la primera vez que asistí a la romería del Carmen en Cangas de Narcea; fue en el año 1952; aunque entonces yo tenía sólo 14 años, ya trabajaba y, por qué no decirlo, ya me gustaban las chicas, si bien es cierto que ni por lo más remoto se me hubiera ocurrido decirle algo a alguna. Pues bien, aquel día del Carmen, a las nueve de la mañana, juntamente con otra media docena de chavales del pueblo, con la debida autorización paterna – materna, en mi caso, ya que mi padre había fallecido-, con la ilusión de ir hacia lo desconocido y con dos billetes de 5 pesetas en el monedero, nos acercamos a las puertas de bar del Ferreiro, lugar donde tenía la parada el «Cangas», así se conocía al autobús que hacía la línea Cangas-Villablino-Cangas, con paradas en todos los pueblos, naturalmente. He dicho autobús para que aquellos que no conocieron ese tipo de transporte sepan de qué estoy hablando, porque, realmente, era lo menos parecido a un autobús que alguien, hoy día, pueda imaginar. Ni siquiera entonces se le llamaba autobús, todo el mundo lo conocía como el «Cangas». Claro que la carretera no le iba a la zaga, desde Caboalles de Abajo hasta el alto del Puerto de Leitariegos, aquello no era una carretera sino un auténtico pedregal; no exagero, parecía una tierra de patatas sin sembrar. El «Cangas» estaba concebido para el transporte de personas, bultos y animales domésticos, tales como gallinas, una cabra, una oveja, a veces incluso un cerdo transportaba. En el techo tenía una barandilla de unos 30 cm. de altura, todo a su alrededor y, anclados al mismo, 3 filas de bancos de madera donde, en verano y cuando no había asientos libres en el interior, acomodaban a algún pasajero. Desde el tercer banco hasta la parte posterior del techo, estaba habilitado para equipajes y para algún que otro animal. En el mes de julio no faltaban las guadañas de los segadores, naturalmente, bien cerradas y protegidas.

Antes de subir al autobús, el chófer que, a su vez, era también el cobrador, se ponía en la puerta y, a cambio de un papelín con un número escrito a bolígrafo, nos cobraba el viaje. Cuando me acerqué y le entregué un billete de 5 pesetas me miró con cara de pocos amigos y masculló: -¡Qué pasa hoy, nadie tiene suelto!- Metió el duro en una voluminosa cartera que llevaba atada a la cintura y me devolvió 2 pesetas. Perdone – le dije- faltan 50 céntimos. El viaje a Cangas desde Villager son 2,50 pts. ¡Oye guaje!- me respondió casi gritando- ¿Vas a decirme tú lo que cuesta el viaje? 2,50 pts. son los días de diario pero hoy es el día del Carmen, así que tira p’arriba y si no estás conforme te devuelvo el dinero y vas andando. No respondí, sabía que aquella batalla la tenía perdida y, después de todo, guardando otras 2,50 pts. para el viaje de vuelta, aún me quedaba un duro para tomar un par de limonadas y un bocadillo de chorizo, que para pasar el día era suficiente; así que, sin más, me dirigí hacia la escalerrilla de subida y saltando por encima de los equipajes me senté en el segundo banco, porque el primero ya estaba ocupado por mis compañeros.

El ruido del motor era ensordecedor, especialmente cuando subíamos por la cuesta de los castañales. La siguiente parada la hicimos en Caboalles de Abajo, frente al bar de Clemente. Allí se formó una pequeña gresca porque había bastante gente esperando para ir al Carmen y, naturalmente, no había sitio para todos. Tranquilos –gritaba el chófer intentando apaciguar a la gente- vamos a ver cómo nos apañamos. El apaño fue que en los bancos tuvimos que apretujarnos, que un par de chavales tuvieron que sentarse encima de los equipajes y que alguno tuvo que ir de pie en el pasillo interior, pero al final, como con calzador, los introdujo a todos. A mi lado, casi encima de mis piernas, se sentaron dos segadores, uno a cada lado. Uno de ellos con ganas de hablar:

-Qué, rapaz ¿Al Carmen?

Asentí con la cabeza, porque yo no tenía ganas de conversación, pero eso no le desanimó.

-Yo vuelvo a casa- continuó-. Este y yo, dijo apuntando hacia el otro segador, estuvimos segando unos días en casa del Raxón. Somos de Leitariegos. Cuando pasen las fiestas volveremos a segar a Villager; ya nos contrataron los de la lechería.

Se calló, pero no porque yo no abriera la boca, sino porque el motor, cuando subíamos por las curvas de la Revoltona, rugía como un león enjaulado. La velocidad no molestaba, creo que una persona andando podría adelantarnos. Aquel trasto, sobrecargado, viejo y por una carretera infernal, daba la impresión de que se pararía en cualquier momento y tendríamos que hacer el resto del viaje a pie. Por un momento pensé: si tenemos que ir andando, ¿Nos devolverá el dinero? Cuando pasábamos frente a los prados de los Cabaninos, unas mozas que estaban esmarachando la hierba segada el día anterior, posaron los forcaos, y quitándose el sombrero, nos saludaban con gran entusiasmo. El segador, que me tenía acogotado contra su compañero, se levantó a devolver el saludo, tiempo que yo aproveché para acomodarme mejor. Cuando dejó de saludar, al volver a sentarse, no se molestó en mirar y se dejó caer de golpe sobre mí aplastándome, literalmente. Creí que me pediría disculpas, pero lejos de eso me dijo, con tono enfadado: –Oye Rapaz, no te repanchigues que no tás en casa tu suegra-.

Cuando por fin llegamos al alto del puerto –confieso que creí no llegar nunca-. Paramos delante de Casa Fabas –única cantina en el pueblo-. El chófer se bajó y nos dijo que podíamos bajar a estirar las piernas, que allí haríamos una parada de un cuarto de hora. Los viajeros a medida que salían del autobús iban entrando en la cantina. Yo me quedé fuera al lado de la puerta. El chófer me preguntó:

-Qué, guaje ¿Tú no entras a echar un trago?

-Entraría si tú no me hubieras cobrado cincuenta céntimos de más –respondí-.

Se dio la vuelta y se encaminó hacia el chigre, mascullando:

–Esti guaje ye un tiraduros.

Sonreí sin decir nada. Me reconforté pensando que, cuando menos, el resto del viaje sería mucho más agradable, ya que mis acompañantes, los segadores, se quedaban allí, y, además, el resto del viaje era cuesta abajo y con mejor carretera.

Por fin, después de tres horas de viaje para recorrer 49 Km., ante nuestra vista apareció la villa de Cangas de Narcea. Eran las 12:30h. El día era soleado y la temperatura superaba en varios grados a la que a aquella hora, al menos el día antes, habíamos tenido en Villager. Para los que nunca habíamos salido del pueblo, ver calles asfaltadas y ver tanta gente paseando, era todo un acontecimiento. En esos días a Cangas llegaban turistas de muchas zonas de España y, especialmente, de Madrid, ya que muchos asturianos habían emigrado a la capital. Una de las cosas que me llamó la atención fue ver lo elegantes que iban vestidas las mujeres, especialmente las chicas jóvenes, con alegres y coloridos vestidos, algo que en Villager, en aquellos días, no veíamos. Uno de mis compañeros insinuó que era la hora de comprar un bocadillo, pero otro le dijo que si comíamos un bocadillo a esa hora, hasta que dieran las ocho de la tarde, hora a la que salía el autobús para Villablino, y que no llegaría a Villager antes de las once de la noche, el tramos se nos iba a hacer muy largo. Mejor entramos en un chigre y tomamos un Anaical –apuntó otro-. Un refresco no nos quitará el hambre pero si la sed –dijo-. Más tarde compraremos los bocadillos y los comemos mientras vamos a situarnos en la ladera del monte para ver bien la descarga. Entramos en un bar a tomar el refresco y mi sorpresa aumentó al comprobar que en el bar había tantas mujeres como hombres. En Villager las mujeres no entraban nunca en los bares y, por primera vez, me pregunté cuál sería la razón, aunque no encontré respuesta. Nos acercamos al mostrador y cuando el camarero me preguntó qué quería tomar le dije: un Anaical. Me miro un tanto perplejo y me preguntó: -¿Qué es eso? Me callé, no sabía que responder. Una chica que se había acercado a la barra le respondió por mí: es un refresco que se embotella en Laciana. La miré y sólo acerté a decir: Gracias. Ella con una sonrisa encantadora me preguntó:

-¿Has venido a ver la descarga?

Si, respondí.

-¿Es la primera vez? –me pregunto-. Yo vengo todos los años con mis padres. Soy de Madrid. También pasamos unos días en Villablino por la fiesta de San Roque, por eso conozco el refresco Anaical

-¿De Madrid? –Pregunté con admiración- Eso debe ser muy grande. Yo tengo un amigo de Madrid. Viene todos los veranos a Villager y me ha dicho que en la calle donde él vive hay más personas que en todo Villager.

-¿Vas a estar aquí muchos días? –preguntó-.

-No, mis amigos y yo nos marchamos esta tarde en el Cangas.

-¿Cómo te llamas? –me atreví a preguntar-.

-Me llamo Angelines. Oye, si vas a San Roque tal vez nos veamos en Villablino. Ahora tengo que irme que en aquella mesa del fondo me esperan mis padres y mi hermano.

Cogió una coca-cola que le habían servido y se fue. Nosotros apuramos el Anaical y nos fuimos camino del campo de la fiesta. Después fuimos a dar unas vueltas por los puestos para hacer tiempo. Nos paramos frente a una caseta de tiro. Pepín era el de más edad del grupo, tenía 16 años y, como tal, hacía un poco de dirigente. Él fue el que decidió parar frente a la caseta de tiro, porque, según dijo, le gustaría llevar algún regalo a casa.

-¿Cuánto cuesta una tirada? –preguntó-.

-3 balines 10 céntimos –le respondió el hombre-.

-Y si rompo el palillo ¿Qué me dan?

-Todo lo que ahí ves colgado, excepto la muñeca. Para llevarte la muñeca tienes que romper 3 palillos.

Como vi que dudaba le dije que lo intentara que si con los primeros 3 balines rompía algún palillo yo le daba otros 10 céntimos para que siguiera intentándolo. Con los 3 primeros disparos rompió un palillo; yo saqué una peseta para que tirara otros 3. Con la segunda tanda rompió otro palillo. Otro del grupo le dio otros 10 céntimos para que intentara romper otro y lo consiguió, pero cuando le dijo al dueño del puesto que le diera la muñeca, éste le dijo que no, que para llevarse la muñeca había que romper 3 palillos con los primeros 3 disparos. Nos quedamos mudos y con caras de tontos. Tanto así que nos marchamos sin recoger, al menos, tres de los pequeños objetos que colgaban de los palillos rotos. Cuando íbamos camino de la falda del monte donde queríamos situarnos para ver la descarga, Pepín dijo:

-Esto no debemos contárselo a nadie, porque se reirán de nosotros y con razón. Lo único que podemos sacar de provecho es la lección que nos dieron.

Hasta de los bocadillos nos habíamos olvidado. Sólo cuando, a punto de empezar la descarga, nos sentamos en el monte, alguien dijo: Tengo hambre y no hemos comprado los bocadillos.

La descarga fue algo increíble. Durante un largo tiempo –no sabría decir cuánto- , pero no menos de media hora, cientos, -¡qué digo cientos!- miles de voladores surcaron los cielos produciendo un ruido ensordecedor y provocando una nueve de humo, con olor a pólvora, que. al cabo de un cuarto de hora, más o menos, la cortina de humo producida impedía ver una ladera del monte desde la otra parte. Mucho había oído comentar sobre la descarga del Carmen en Cangas, pero ni de lejos hubiera podido imaginarme algo parecido.

Ya de vuelta, camino de la parada donde debíamos coger el “Cangas” para regresar a Villager, fuimos comiendo unos bocadillos que compramos en un bar cercano al campo de la fiesta. Íbamos con tiempo suficiente para no correr el riesgo de que por aglomeración de pasajeros pudiéramos perderlo, lo que sería una verdadera catástrofe, ya que no había otro hasta el día siguiente. Esta vez el viaje de vuelta lo hicimos sentados en el interior. Durante todo el trayecto yo no hice comentario alguno. En mi mente sólo había una imagen, la de la encantadora sonrisa de Angelines.

Abrigaba la esperanza de volver a verla durante los días de fiesta de San Roque en Villablino, pero no fue así. Al año siguiente fui al Carmen a Cangas esperando volver a encontrarla, pero fue inútil; sin embargo, cuatro años más tarde, cuando menos lo esperaba, me volví a tropezar con ella; pero eso, como dicen los ingleses; “ Is another story” (es otra historia).

Un bonito relato mezclado de nostálgicos recuerdos, que florecen con más intensidad a medida que pasan los años.

Con unos pocos años mas estimado Piorno a mis espaldas, también recuerdo aun autobús tan “destartalado” como el “Cangas”, – de la empresa Beltrán- que nos llevaba dando tumbos peligrosamente desde León a Aguas Mestas. Mi madre mis dos hermanos y yo veníamos de Madrid para pasar los tres meses de verano y también para disfrutar de los ricos “cachelos” y el buen pan de centeno que con tanto amor y sacrificio condimentada mi querida abuela María.

Recuerdos y mas recuerdos querido amigo, que testimonian que la vida de cada persona es simplemente lo que recuerdas y puedes de nuevo vivir.

Gracias por tus siempre deseados relatos.

nano 35

Mi buen amigo Nano 35, gracias por tus bonitas palabras. Me alegra que, en esta ocasión, quien me haya escrito sea el poeta y no el filósofo o el técnico. Efectivamente, cuando nuestra nave ya está siendo atoada hacia el dique seco, todo lo que nos queda son nuestros recuerdos. Sin que sea preciso un motivo determinado, frecuentemente, como si de un proyector se tratara, una y otra vez dejamos que las secuencias de nuestra vida, fotograma a fotograma, aparezcan en la pantalla de nuestra mente, y nos detenemos en cada uno de los fotogramas como pretendiendo reproducir uno u otro momento que, por haber quedado atrapado en el tiempo, jamás volverá, pero que a ellos nos aferramos porque, como muy bien dijo el poeta, recordar es volver a vivir.